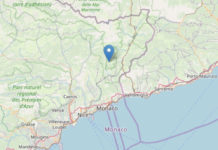

Sono passati 138 anni da quel 23 febbraio 1887 quando, tutto d’un tratto, la terra nel Ponente ligure iniziò a tremare. Ripetute scosse di terremoto colpiscono in modo particolare Bussana, Diano Marina, Diano Castello e Porto Maurizio.

In quel primo giorno di Quaresima si verifica il sisma più disastroso mai avvenuto in Liguria. L’INGV – Centro Nazionale Terremoti riporta che la magnitudo del terremoto fosse compresa tra 6.4 Mw e 7.0 Mw.

Il grande terremoto nel Ponente ligure

Il bilancio delle vittime, nell’allora provincia di Porto Maurizio, è drammatico: 618 persone muoiono sotto le macerie. Altre 447 rimangono ferite. Impressionante anche il numero dei danni, stimati all’epoca in 40 milioni di lire. Qualcosa come 180 milioni di euro di oggi.

Bajardo

Il comune di Bajardo, allora abitato da circa 1.700 persone, fu uno dei centri più colpiti. La tragedia più grave si consumò all’interno della Chiesa Vecchia di San Niccolò, gremita di fedeli per la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri: il crollo della volta seppellì 224 persone, causando la quasi totalità delle 226 vittime registrate nel paese. Si contarono anche 60 feriti.

Bussana

Tra i centri più colpiti vi fu Bussana, dove il terremoto causò il crollo di molte case, con la morte di 53 persone e il ferimento di 23. I danni maggiori si concentrarono nella parte più vecchia e alta del paese, dove case di edilizia tradizionale povera erano costruite su terreni instabili e dove un terremoto precedente, avvenuto il 26 maggio 1831, aveva lasciato notevoli lesioni negli edifici. Bussana è stata in qualche modo il simbolo di quel tragico evento, ma rappresenta anche un simbolo di speranza e di fiducia grazie alla ricostruzione spontanea di un gruppo di artisti e artigiani, italiani e stranieri, che nel corso degli anni si sono stabiliti nell’antico borgo distrutto.

Diano Marina

L’epicentro, situato a Diano Marina, generò effetti catastrofici: su 258 edifici, solo otto riportarono danni trascurabili, mentre gli altri furono distrutti o gravemente lesionati. Le vittime furono 190, i feriti 102 e gli sfollati circa 20.000. Le chiese non furono risparmiate con conseguenze tragiche per i fedeli riuniti per le celebrazioni delle Ceneri. Nella parte sud-occidentale del paese i quattro quinti delle case crollarono totalmente o parzialmente, mentre negli altri rioni si ebbero danni relativamente minori, ma pur sempre gravi; i muri portanti delle costruzioni furono lesionati, e negli interni caddero le pareti divisorie e le volte, soprattutto nei piani alti degli edifici. Nel 1892 venne inaugurato il Politeama Dianese Sandro Palmieri simbolo della rinascita e della resilienza della popolazione.

Diano Castello

A Diano Castello quasi tutti gli edifici furono completamente distrutti, per un danno complessivo valutato in 516.051 lire. Nella chiesa parrocchiale cadde la volta, si aprì una grande spaccatura lungo tutta la facciata e il campanile crollò in parte; nell’oratorio di San Bernardino cadde il tetto e fu lesionata la facciata; la chiesa di San Giovanni riportò lievi lesioni, mentre il suo campanile fu danneggiato gravemente. I morti furono 32 e una quindicina i feriti.

Pompeiana

Il territorio conserva su di sé cicatrici meno famose. É il caso di Costa Panera, borgata dell’abitato di Pompeiana che venne abbandonata a seguito del sisma. Il paese pagò un caro prezzo di cinque morti, ed ora i resti delle case abbandonate svettano ancora tra gli ulivi come monito di ciò che accadde in quei giorni.

Cervo e San Bartolomeo

A Cervo tutti gli edifici furono gravemente lesionati, crollò una casa costruita nei pressi del litorale; nella chiesa si aprirono fenditure negli archi e nella volta e nella sacrestia si allargò una spaccatura già esistente, per un danno complessivo stimato in 64.450 lire dagli ingegneri governativi, che per l’ufficio municipale valutarono i danni 200.000 lire circa. A San Bartolomeo del Cervo (oggi San Bartolomeo al Mare) i gravissimi danni agli edifici furono valutati in 71.454 lire.

Porto Maurizio

A Porto Maurizio, all’epoca capoluogo provinciale, crollò parzialmente l’Istituto Tecnico e vi furono gravi lesioni nelle case della parte orientale dell’abitato; nella parte ovest, fondata su terreno più compatto, i danni furono minori. Fenditure di rilievo si aprirono nei piani più elevati delle case, nel duomo di San Maurizio e nella caserma di fronte al duomo. I danni agli edifici ammontarono complessivamente a 709.800 lire.

Taggia

A Taggia i crolli e le distruzioni interessarono, in particolare, la parte centrale dell’abitato, costituito da case per lo più vecchie e di costruzione povera, spesso mal riparate dalle lesioni causate da precedenti terremoti, in particolare quello del 1831. La chiesa parrocchiale riportò screpolature, fessure e la spaccatura dell’architrave sull’altare maggiore; nella volta, inoltre, si allargò una fenditura causata dal terremoto del 1831 e non riparata. Nella volta e nei muri laterali della chiesa di San Sebastiano si aprirono profonde e pericolose fenditure. La facciata dell’oratorio della Trinità si staccò dal resto dell’edificio.

Molini di Triora

Nel territorio comunale di Molini di Triora le località più danneggiate furono Andagna, Corte e Glori: in particolare, l’abitato di Corte era costruito su terreni instabili e in pendìo, e caratterizzato da edifici mal costruiti, molti dei quali crollarono. Nella chiesa si aprirono spaccature nella volta, nelle cappelle laterali e nella sagrestia; nella casa parrocchiale sprofondò un soffitto del primo piano. A Glori e ad Apricale crollarono alcuni edifici e la chiesa di San Romolo, mentre a Badalucco circa 200 case risultarono inabitabili.

Fonti: Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia – Centro Euromediterraneo di Documentazione – Eventi Estremi e Disastri.